ハートセンターを備え、

充実の管理下で行う

整形外科手術

手術件数

| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 人工膝関節全置換術(TKA) | 157 | 132 | 106 | 95 |

| 人工膝関節部分置換術(UKA) | 78 | 74 | 63 | 36 |

| 人工肩関節 | 32 | 32 | 23 | 29 |

| 関節鏡下腱板修復術 | 63 | 63 | 68 | 63 |

| 肩関節脱臼 | 4 | 6 | 10 | 2 |

主な対応疾患

膝関節疾患

膝関節の代表的な病気には、変形性膝関節症、関節リウマチ、骨壊死などがあります。また、スポーツや外傷などにより発生する半月板損傷、靭帯損傷などがあります。

変形性膝関節症

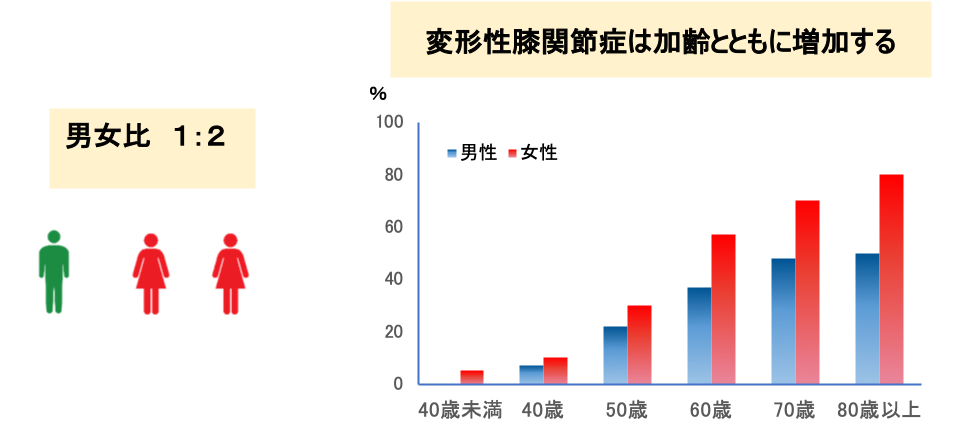

中高年になると膝の痛みを訴える方が多くなります。主な原因は変形性膝関節症によるものです。現在の患者数は、自覚症状もない人を含めると約2530万人ともいわれ、これは40歳以上の2人に1人に相当します。男女比は1:2で女性に多く、40代から増え始め、60歳代女性では50%以上、80歳代女性では約80%の人が悩まされる病気です。

また変形性膝関節症になりやすい方の特徴として以下のようなものが上げられます。

- 女性(関節軟骨を守る役割をする女性ホルモンが減少するため)

- 50歳以上

- 肥満傾向

- 筋力が弱い

- 過去に膝の怪我や病気をしたことがある

どうして膝は痛くなるの?

膝関節は大腿骨、脛骨、膝蓋骨から構成されている関節です。これらの表面はとてもなめらかで弾力性のある関節軟骨に覆われています。その役割は衝撃を吸収したり、膝をスムーズに動かしたりすることができます。

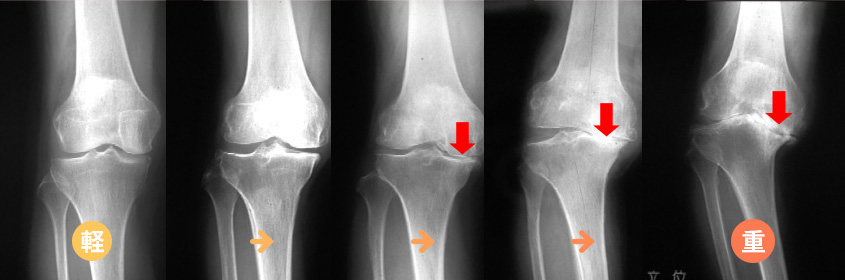

しかし、関節軟骨が加齢や怪我などによって、徐々に擦り減っていきます。すると、関節の隙間が狭くなり、関節の縁にトゲのような突起物ができたり、いわゆるО脚になったりします。そのため、膝が腫れたり、膝の動きが悪くなったり痛みを生じてきます。

変形性膝関節症が進行すると…

関節の隙間が無くなってきます。

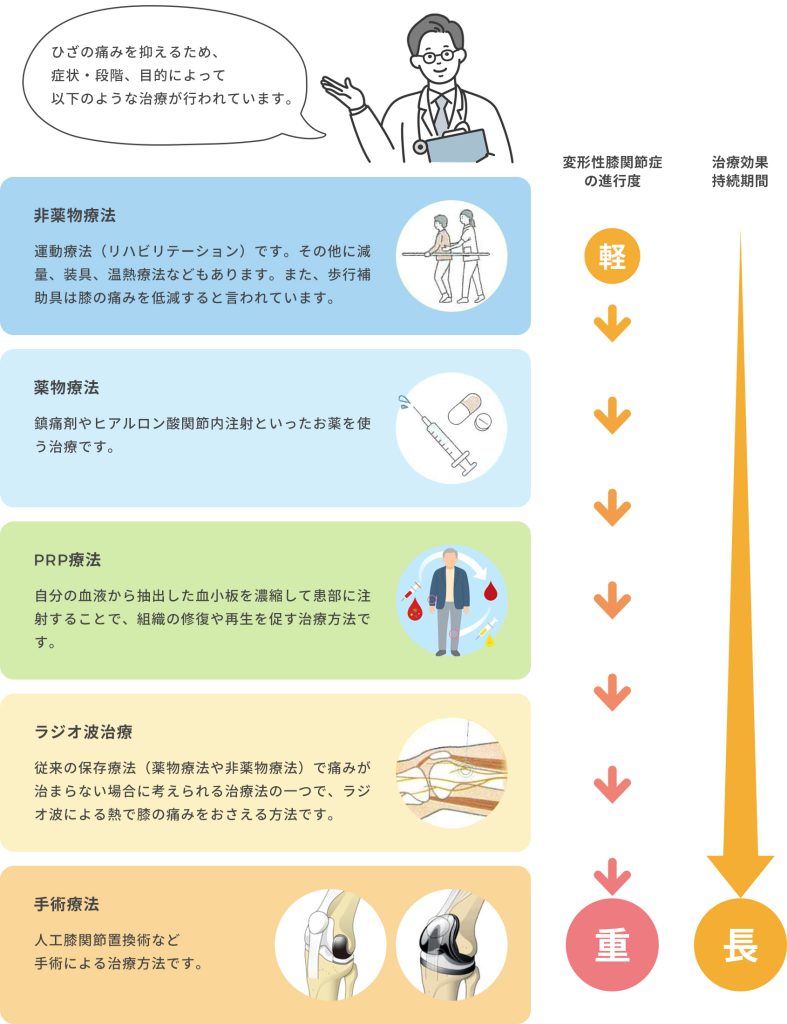

変形性膝関節症の治療

①「非薬物療法」②「薬物療法」③「PRP療法」④「ラジオ波療法」⑤「手術療法」

膝関節に無理な負担をかけないことがとても大切です。次のようなことで膝関節の負担を軽減することができます。

変形性膝関節症に対する従来の治療は「保存療法」 と 「手術療法」に分けられています。まず、変形性関節症による痛みの緩和と進行を遅くすることを目的とした「保存療法」から治療を始めることが一般的です。

この度、保存療法では痛みが緩和されない場合、新しい治療法として、ラジオ波(高周波)を使った治療が保険診療で選択できるようになりました。

● 進行の予防

- 体重のコントロール

- 運動療法

● 除痛

- 体重のコントロール

- 痛み止めの内服薬、湿布

- ヒアルロン酸の関節内注射

- 再生医療(PRP療法)

- ラジオ波

- 人工関節

手術療法

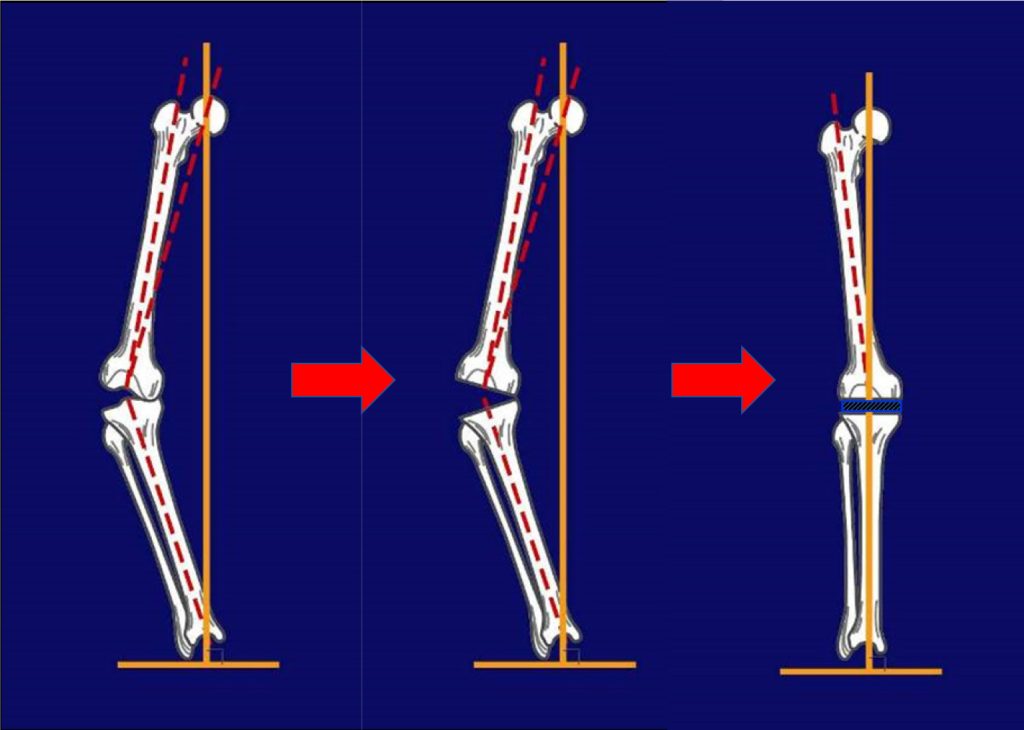

膝関節の痛みが軽減しない場合や、病状がかなり進行している場合などには手術を検討します。膝関節の痛みのために日常生活でどれだけ支障をきたしているかということが、手術を決定するうえでも重要な要素になります。変形性膝関節症の手術方法には、大きく分けて自分の関節を温存する関節温存手術(骨切り術)と、関節を人工のものに変える人工膝関節置換術があります。

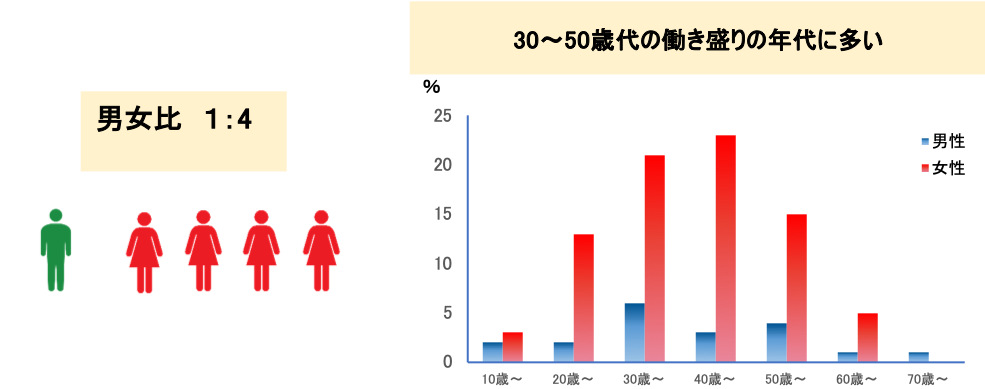

関節リウマチ

関節リウマチは関節にある膜(滑膜)の炎症です(膠原病の一つ)。指・手関節・肘・膝・足関節など全身の関節が傷みます。現在の患者数は、60〜70万人といわれ、30〜50歳代の働き盛りの年代に多く、男女比は1:4と女性に多く発症します。

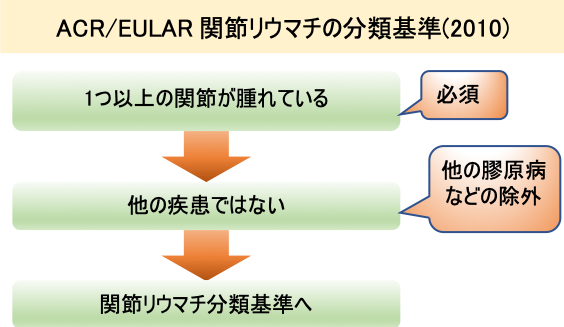

関節リウマチの診断

2010年に、アメリカリウマチ学会(ACR)とヨーロッパリウマチ学会(EULAR)との合同による、新たな関節リウマチ分類基準が発表されました。関節リウマチは、全身のさまざまな関節に痛みや腫れが出るので、このような状態がある場合は、早めに医療機関・担当医へご相談ください。

治療法

最近は治療法が大きく進歩して、関節がひどく傷む前に病気を抑えられるようになってきています。そのため、早期に治療を始めることが大切になります。

- バランスの良い食事

- 体重のコントロール

- 運動療法

- 補助具の使用(日常生活動作や歩行など)

- 薬物療法(抗リウマチ薬、非ステロイド性消炎鎮痛薬など)

手術療法

全身の関節の痛みが軽減しない場合や、病状がかなり進行している場合などには手術を検討します。手術方法には、滑膜切除術や機能再建術、人工関節置換術、関節形成術などがあります。

肩関節疾患

その肩の痛み、本当に五十肩(四十肩)ですか?

肩の痛みを引き起こす病気として、もっともよく知られているのは「五十肩・四十肩」ですが、病院で検査を受けてみると「腱板断裂」「腱板炎」「凍結肩」「石灰性腱炎」「上腕二頭筋長頭腱炎」等と診断されることがあります。肩に痛みを感じたり、家族が肩を痛そうにしているなら、改善につなげるために、以下の項目をチェックしてみましょう。

肩の違和感セルフチェック

- 自分は「五十肩・四十肩」という自覚がある

- 腕を挙げた時に、肩のあたりでジョリジョリとした音がする

- 水平より上に腕を上げることが出来ない

- 洗髪や整髪、服を着る際に腕や肩が思うように動かず、不自由を感じることがある

- 夜、肩の痛みで目が覚める

- 横向きに寝ると下にした方の肩が痛い

- 常に肩の周りが痛い

- 思い当たるきっかけもないのに、肩に痛みがある

- 背中を洗うのが困難だ

- お尻をふくのが困難だ

上記項目に一つでも当てはまる場合は、病院で正確な診断と適切な治療を受けることをおすすめします。

肩関節周囲炎(凍結肩)

肩関節周囲炎とは、中高年者でさしたる誘因がなく肩痛および可動域制限をきたし、腱板断裂や石灰沈着性腱板炎などの疾患が除外された疾患が定義とされています。

症状

- 関節がかたまって手が挙がらない

- じっとしていても痛い(強い痛み、じわーとした痛み)

- 夜、痛くて目が覚める

- 髪をとく時に痛い

- 洗濯物を干す時に痛い

- ベルトを通す時に痛い

- エプロンの紐を縛る時に痛い

原因

年齢からくる肩関節の退行変性(質の低下、動きの低下)は原因として考えられます。また、日頃の運動不足や仕事などで同一姿勢が長時間続くことで、姿勢が悪くなり、骨盤や胸、背骨の動きが無意識のうちに低下することから始まるものだと考えられます。

胸や肩甲骨が動かない分、退行変性のある肩関節自体に些細な日常生活動作でも過剰な負担がかかります。

次第に肩関節の炎症がおこり、痛みも生じ、肩の動きをおさえようとして肩関節周囲筋の緊張がおこり、可動域制限をきたすものと考えられます。

治療

- 投薬、注射

炎症を早期に取り除く必要があります。 - 理学療法

筋緊張のある肩関節周囲筋や腱の癒着などを取り除く運動療法が必要です。 - 手術療法

難治性の肩関節拘縮では時に手術が必要な場合があります。

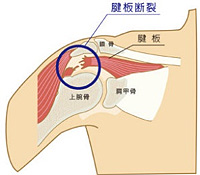

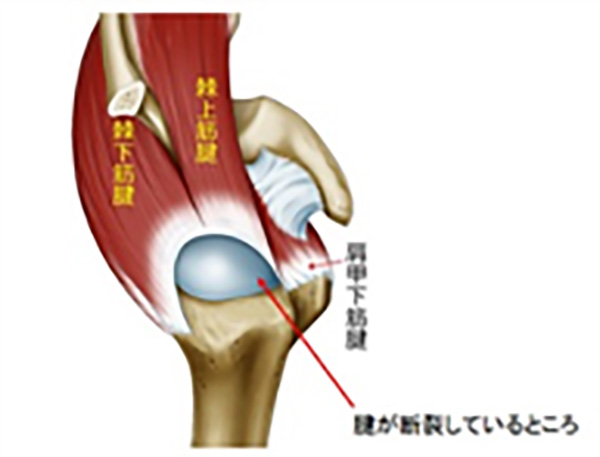

腱板断裂

肩の安定性のために必要な筋肉や腱の集まりを肩腱板と呼んでいますが、その一部あるいはすべてが損傷されてしまい、腕の骨を肩関節に安定して保持することができなくなるために、動作での鈍い痛みや夜間の肩の痛みが生じてしまう病気です。腱板損傷とも呼ばれます。

40歳以上の男性(男62%、女38%)、右肩に好発します。発症年齢のピークは60代です。頭上で腕を使う仕事やスポーツをする人に多く見られます。

多くの人はリハビリ治療で損傷していない筋肉の動きを改善させることで症状が緩和されます。それでも改善しない場合は手術などの選択肢もあり得ます。

症状

- 肩の深い位置に感じる重い痛み

- 寝ているときの痛み(特に損傷した方の肩を下にしたときに痛む)

- 髪の毛に触れたり、背中を触ったりすることが痛くてできなくなる。

- 上腕の筋力低下を伴い、繰り返し運動をしているとだるくなってくる。

原因

- 加齢 特に40歳以上

- 特定のスポーツ(野球、テニスなど)

- 塗装業や大工さんなどの特定の職業

- 遺伝的な要素(ご家族の方が腱板断裂になったことがあると、ご自身もなりやすい)

治療

保存療法では、注射療法とリハビリが行なわれます。肩の腱板は4つの筋肉と腱で成り立っていますが、一部に損傷がある場合、残っている筋腱をうまく使えるようにすることで、上腕骨が関節の受け皿の良い位置に保てるようにリハビリします。

また、肩周囲の筋肉や関節包、靭帯などの組織が硬くなり、様々な動作が行いにくくなっています。そのため硬くなっている筋肉などの組織を対象にストレッチやリラクゼーションを行い、肩関節の可動域を改善します。

また、肩の動きは、肩甲骨や胸郭、脊柱など、様々な部位が連動して動く関節になります。そのため、肩関節以外の問題となる部位も改善を図ります。

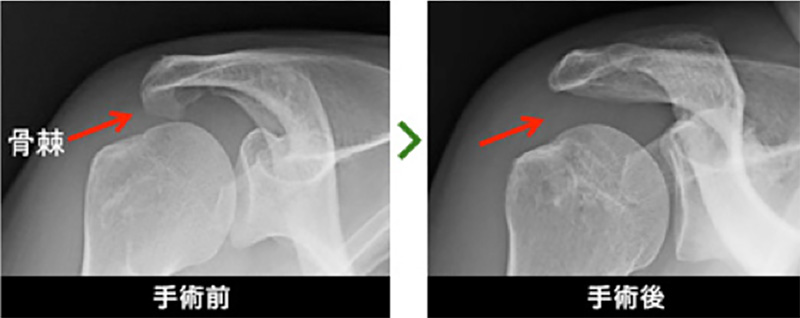

手術

関節鏡による腱板修復術、メスを入れる形での修復術、腱移行術、人工関節置換術があります。1~3カ月以上の保存療法を行っても症状の改善を認めず、疼痛や可動域制限により日常生活に支障がある場合は手術療法が考慮されます。

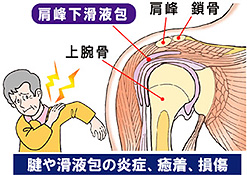

腱板炎

肩峰の下には腱板を保護するために滑液の入った袋があり「肩峰下滑液包」と呼ばれます。保護の役割以外にも肩関節の動きを円滑にするといった役割を果たしています。

しかし、日常的に繰り返して生じる摩擦や衝突によって滑液包に炎症が起こり、腱板が腫れることがあります。

原因

腱板炎は肩に無理な力が加わったり、使いすぎが原因となって、滑液包や腱板に炎症を引き起こします。また肩峰下滑液包には、肩の筋肉の無理な伸長を防止する働きがあります。上腕二頭筋炎に付随して起きることもあります。

また、関節包は緊張や損傷を受けやすいので通常時でも引き起こす場合もあります。スポーツでは野球の投球動作、テニスのサーブ、バレーのアタックなどの動作が原因となります。

症状

腱板炎の症状は腕を上げていくときに痛みを生じ、その痛みで肩を動かすことが困難になります。

徐々に痛みが現れるため慢性的になりやすいです。ひどい状態になってくると夜中でも強い痛みが襲ってきて、なかなか眠ることができなくなります。この病気は特定の動作だけではなく、どんな動き方をしても痛みを伴います。炎症が長時間続くことにより筋肉が萎縮し、筋力が低下します。

治療

早期回復には超音波や微弱電流といった物理療法が有効です。身体の使い方動作に問題がある場合は、運動療法として、身体の協調性を高めたり、使い方を上手くできるようにするためのエクササイズを行うことで痛みが出ないようにしたり、再発予防に繋げます。腫れや炎症の程度が軽い腱板炎なら、自然治癒することもあります。

症状が進行している時は、患部に傷を付けたり負担がかからないようにするために、固定具を装着すると炎症の治りが早くなります。非ステロイド性炎症薬の投与を受ける治療法で、炎症による痛みを緩和することが出来ます。

上腕二頭筋長頭腱断裂

上腕二頭筋は、いわゆる力こぶを作る筋肉で、上端が2つに分かれています。分かれた外側は長頭と呼ばれ、その長い腱(長頭腱)は肩関節のなかをとおって肩甲骨関節窩(肩関節の受け皿)の上に付きます。もう一方の内側の頭は短頭と呼ばれます。下端は、太い1本の腱で橈骨(前腕の親指側の骨)に付いています。この筋のはたらきは、主に肘関節を曲げることと前腕の回外(手のひらを上に向ける運動)です。

上端の断裂は長頭腱に限って生じ、完全断裂と部分断裂(腱の一部だけが切れる)があります。完全断裂は特殊な場合を除いて障害はありません。部分断裂は、痛みが強い場合は肩の動きに支障を与えます。下端の腱断裂は上端の腱断裂と比べて約30分の1と少ないのですが、重大な障害です。

原因

高齢になると、肩関節の部分で長頭腱の上面を包んでいる腱板が自然に高率に断裂します。長頭腱の断裂の大部分は、この腱板の断裂に伴って長頭腱が徐々に摩耗され、何でもない日常生活中に生じます。

一方、どの年齢層にも腱板断裂を伴わない長頭腱断裂が生じます。肉体労働やスポーツ(ことに剣道)に伴って、急に力を入れた時にブチッという音とともに断裂します。下端の腱断裂は中・高年の男性肉体労働者に多く、下から重い物を急に持ち上げる時や、高い所からの荷崩れを支えようとした時などに生じます。

症状

長頭腱の断裂では肩から二の腕の前面に痛みを感じます。肘を曲げて重い物を持ったり、手のひらを力いっぱい上に向けたりすると痛みが増します。数日たつと痛みは薄れますが、力こぶの前面の皮膚に出血による青あざが出ます。

下端の腱断裂ではバキッと音がして肘の前面に強い痛みが現れ、肘の動きと手のひらを上に向ける動きは痛みのために不可能になります。次第に肘前面にはれと出血による青あざが現れます

治療

長頭腱の完全断裂はそれ自体では日常生活に支障がないので、高齢者の場合は痛みがとれるまで比較的安静を守るだけで構いません。しかし上腕二頭筋に命令を伝えている神経(筋皮神経)が引っ張られて肘の外側から前腕の親指側に痛みを起こした場合には手術が必要です。

長頭腱が断裂しても肘を曲げる力は保たれますが、手のひらを上に向ける力が弱くなるので、若い人や中年の肉体労働者の人では断裂した腱を上腕骨の上端に固定する手術がすすめられます。

部分断裂で痛みが強く続く場合には、断裂の部分を削って滑らかにしたり、完全断裂と同様の手術をします。下端の腱が断裂した場合には、全例で手術が行われます。通常骨に腱が付く所で切れますので、骨に孔をあけてしっかり縛りつけます。

肘関節疾患

肘部管症候群

肘関節の仕組みと構造

肘関節は上腕骨と隣り合わせに並んでいる橈骨、尺骨の2本の前腕骨からできている関節です。この3本の骨は互いに接触しており、肘関節のまわりは筋肉や靱帯によって補強されています。こうした組織が肘関節を支え、安定性を保ち動きやすくしています。

肘関節は細かく分類され、腕橈関節、腕尺関節、上橈尺関節の3つの関節が合わさったものを言います。これらの3つの関節が曲げ伸ばしや回旋運動などの複雑な動きを生み出し私たちの日常の手助けとなっています。

病気・病態

肘部管症候群とは、手の指先の運動や感覚をつかさどる尺骨神経に障害が生じることを指します。主に、小指、薬指の小指側においてしびれや痛みを感じることが多く、握力の低下などの症状もみられます。

また、肘を曲げている時など尺骨神経への刺激が強くなると症状が強くなる点も特徴です。末梢神経障害の中で2番目に多く、日常よく遭遇する病気です。

保存療法

まず肘を一次的に固定し、安静にする。スポーツや仕事による使いすぎが原因の場合は、休息を取り、日常生活で肘に負担をかける動きをしないようにする。炎症の程度がひどくなければ、こうした工夫によって症状の改善が見込める。

薬物療法

痛み止めや神経の回復を促す薬の服用などを行い、炎症が治まるのを待つ。一方症状が進行していて、安静や薬などによる治療効果がみられない場合は、手術を行う。

手術療法

尺骨神経を圧迫している靱帯を切り離したり、ガングリオンがある場合は切除したり、圧迫の原因を取り除くことが目的となる。

①単純除圧術

神経の脱臼がない方に行う方法です。肘の内側を切開し、神経を圧迫している靱帯などを切り開きます。傷は数センチで、手術後の制限は特にありません。神経の圧迫が解除されると、神経脱臼があきらかとなることがありこの場合は次の神経移行術を追加します。

②神経前方移行術

神経の脱臼がある方に行う手術です。神経を骨の前に移動し肘の屈伸での神経の前後移動が起きないようにします。傷は単純除圧術より大きく、10㎝前後です。術後は安静のため、2週間程度肘を固定します。

③腱移行術

重症の場合、つまみ動作で力が入りにくくなることがありますが、つまみ力を早くに回復するための手術です。麻痺していない筋肉の腱を移動したり、腱を移植することによってつまみ力を回復させます。

手関節疾患

手根管症候群

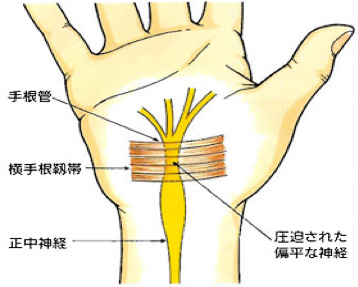

手関節(手根管)の構造・仕組み

手関節の掌側(手のひら)には、骨と靭帯で形成される手根管と言われるトンネルがあります。ここを、指を曲げるための9本の筋肉の腱と神経(正中神経)が通っています。

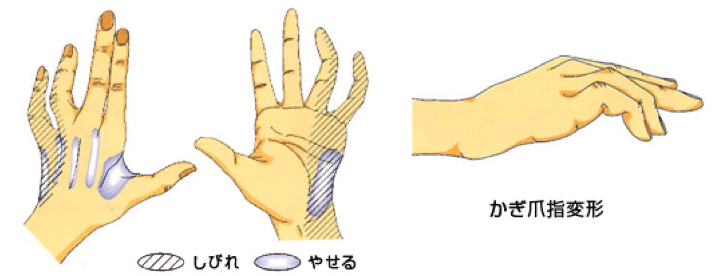

病気・病態

この神経(正中神経)が圧迫されることで発症する絞扼神経障害が手根管症候群です。

原因としては、手首の骨折後のむくみ、手根管内の腫瘍、妊娠、糖尿病、腎疾患、痛風など様々ですが、最も多いとされているのは中高年の女性に高頻度に発生する原因のはっきりしない突発性のものと、手首・手指を酷使する労働者に発生する滑膜炎(指を曲げる腱の炎症)によるものです。

症状は手指、手のひらの痛みやしびれです(母指〜環指の親指側)。初発症状として中指のしびれ感(ピリピリ、ジンジンする感覚)で発生することが多く、次第に隣の指に広がっていくのが一般的です。しびれ感は手を酷使した時などに増強し、夜間・早朝時に痛みが出たりします。

さらに神経の圧迫が持続すると、運動神経の障害として母指球筋(手のひらにある母指付近の膨らみ)の萎縮が起こり、摘み動作などが困難となります。こうなると、手のひらは変形して猿の手のように扁平してくるので猿手と呼ばれています。

治療

治療は、症状が比較的軽度であればまず保存療法を行います。

消炎鎮痛剤の内服、理学療法、装具を用いた固定(安静)、局所への副腎皮質ホルモン剤注入などです。保存療法にて症状が改善しない場合や進行例に対しては、手術療法が適応となります。手術の目的は手根管内で圧迫されている神経を除圧していきます。

手術

軽症例では保存的治療(投薬、夜間副子、ステロイドの手根管内注入)で改善することもあります。外科的治療として手根管開放術(屈筋支帯の切離)を行い、正中神経の除圧を行います。手根管開放術には手掌に切開を加える直視下法と内視鏡を用いる鏡視下法があります。

手関節TFCC損傷

(三角線維軟骨複合体損傷)

手の尺側(小指側)にある三角線維軟骨複合体と呼ばれる組織。手関節の重要な機能である支持性と可動性の両立に極めて重要な役割を果たす軟部組織です。六つの靭帯と関節円板で構成されている組織。

TFCC損傷の原因

- 外傷型:転倒・転落・交通事故などによる手首の捻挫による損傷が原因で生じます。

- 変性型:仕事やスポーツによる長期に渡る手関節の酷使や加齢変性などにより損傷し痛みの原因で生じます。

また、外傷もなく発症することがあり、この要因一つとして尺骨が橈骨に対して生まれつき長いことが挙げられます。

TFCC損傷の症状

ドアノブや鍵を開ける際に手を捻る動作、手関節を小指側に曲げた時に痛みが出現します。

TFCC損傷の診断

単純レントゲン撮影やエコー(超音波)による検査や疼痛誘発テストによる理学所見で診断をします。

TFCC損傷の治療

治療は大きく分けて保存療法と手術の二つがあります。

①保存療法

- 消炎鎮痛剤投与

炎症を抑え、患部の疼痛を緩和します。 - サポーター固定、ギプス固定

安静を図り、負担を軽減します

②手術

損傷が重篤な場合や保存療法で症状が改善しない場合は手術療法となります。

スポーツ整形

腰椎分離症

腰椎分離症は中学生ぐらいの成長期のスポーツ選手に発症しやすい腰痛の一つです。腰椎にある骨(椎弓)の疲労骨折に始まり、進行すると分離すべり症へと移行します。

症状

- スポーツ時の腰部痛、臀部痛、大腿の鈍い痛み

- 背中をそらすと腰痛が増強しやすい

- 運動のみならず長時間の立位、座位、中腰姿勢でも腰部周辺に痛みや違和感

診断

まず腰椎レントゲンを撮影し分離があるか確認します。また症状が2〜3週間以上続いている場合は疲労骨折があるかMRIを撮影し、そこで疲労骨折が確認されればさらに分離部を特定するためCT検査を行います。

治療

基本的には疼痛軽減はかるため安静にします。そして、腰部に負担の来ない体作りを目的とした運動指導を行います。当院では分離の程度(初期・進行期・終末期)や、年齢、スポーツの種類、大会時期など、各選手の状況に合わせながら治療方針の決定を行っております。

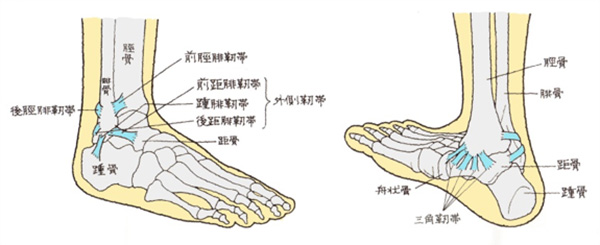

足関節捻挫

足関節捻挫は、日常での歩行時や段差などで生じることもあります。また、スポーツによる急性外傷としては頻度の高い障害です。

原因

スポーツ中において足関節を内側あるいは外側にひねることで発症します。関節にかかる外力により非生理的運動が生じ、関節を支持している靭帯が損傷します。

症状

足首を内側にひねり、外くるぶし周辺の靭帯を損傷した場合、損傷部周辺に腫れや痛みが生じます。痛みは「安静時でも痛む」「押したら痛む」「歩く・走ると痛む」など損傷の程度によって変わります。損傷後に熱感や皮下出血が生じることもあります。

診断

患部を押したときの痛み(圧痛)の有無や、関節の緩みの程度を触診や徒手テストなどで確認します。当院ではレントゲン検査による骨折の有無や、必要に応じてMRI検査による靭帯損傷の確認を行います

治療

応急処置として、受傷後RICE処置が有効です。損傷の程度に合わせて患部を固定し安静にします。患部の回復状況を見ながら、基本的な動作に加え俊敏的な運動機能を高めて行き競技復帰を目指します。

初回受傷時に適切な固定や安静期間を設けないと、関節の動揺性が残存して、繰り返し捻挫の原因になるので注意を要します。

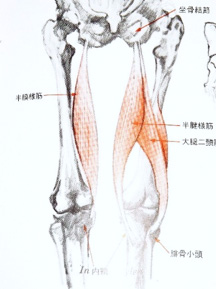

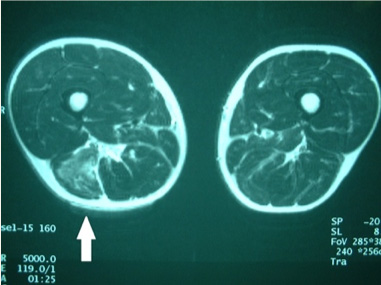

肉離れ

肉離れは、スポーツ競技中などに起こる急激な筋肉の収縮により筋肉の一部分が損傷・断裂した状態のことです。

発生機序

急激なダッシュやジャンプなどで筋肉が収縮している時に過剰な伸長ストレスがかかり発症します。準備運動不足や筋疲労が溜まっている時には、筋肉の伸び縮みにうまく対応できず発症しやすいです。

症状

- スポーツ動作時の急激な筋肉の痛みで、重度では歩行障害が生じます

- 断裂部の圧痛(押したときの痛み)と運動時の痛み

- 受傷部位を伸ばしたり力をかけるたりすることで痛みが増強します

診断

断裂部位の圧痛・伸長痛の確認当院では状況に応じて、筋損傷の程度や血腫の有無を確認するためにMRIの画像検査を行います。

治療

応急処置として、受傷後RICE処置が有効です。肉離れは再発が多い障害の一つです。重症度に応じて疼痛コントロールや運動強度の調整を行いながら競技復帰をしていきます。状態を確認しながらスポーツ動作を徐々に再開していき、再発予防を目的とした身体機能向上目指します。

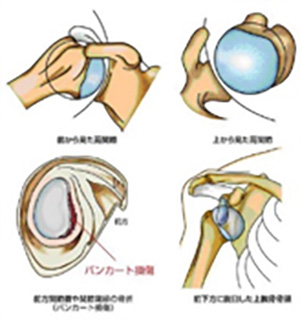

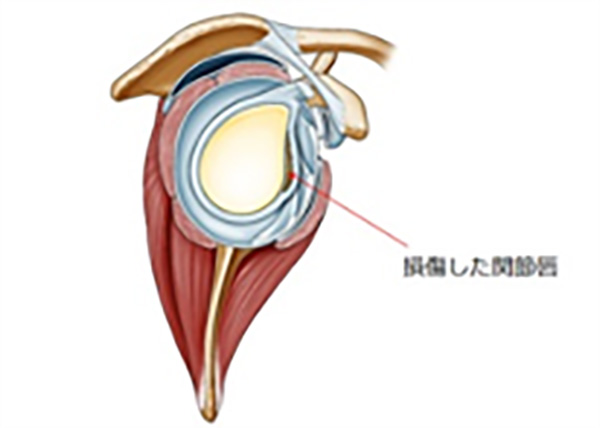

反復性肩関節脱臼

転んで手をついたり、肩を激しくぶつけたときに発生します。ひどい場合は肩鎖関節の先にある上腕骨が骨折する場合もあります。肩関節は最も外れやすい関節の一つであり、肩関節脱臼は様々なスポーツで発生します。腕がだらーんとなり、動かせなくなります。

症状

- 肩が抜けそうな感じがする、嫌な感じがあり、怖くて腕を挙げれない

- 脱臼した瞬間に強い痛みが生じ、音がすることもある

- 肩の形状に左右差が生じることもある

- 痛みにより手を挙げられなくなる

関節窩という上腕骨の受け皿につく靭帯が剥がれるバンカート損傷というものが生じます。普段の肩は靭帯が緊張して、肩が受け皿からはこぼれおちない(脱臼しない)ように働きますが、バンカート損傷が生じると靭帯は緊張しなくなります。

治療

根治は手術が確実です。関節鏡下バンカート修復術をおこないます。手術が受けられない事情のある方は脱臼予防装具を処方して、スポーツに励んでもらったり、脱臼しない肩の位置を指導していきます。しかし絶対的な治療とは言い難いのは確かです。

運動療法処方して脱臼をしない肩の位置を認識してもらいます。肩周囲の筋肉の強化はもちろんですが、体幹の強化を施し、全身の機能を高めます。

当院の治療・検査方法

人工膝関節置換術

一般的な原則として60歳以上の方、他に有効な治療法がない場合に行います。

関節リウマチや変形や痛みが非常に強く、生活が困難な場合には年齢が若くても行うことがあります。なかでも、変形性膝関節症や関節リウマチなどにより傷んで変形した膝関節の表面を取り除いて、人工関節に置き換える手術を人工膝関節置換術といいます。術前検査を行い、特別な全身の問題がなければ、すべての年齢の方に適用できます。

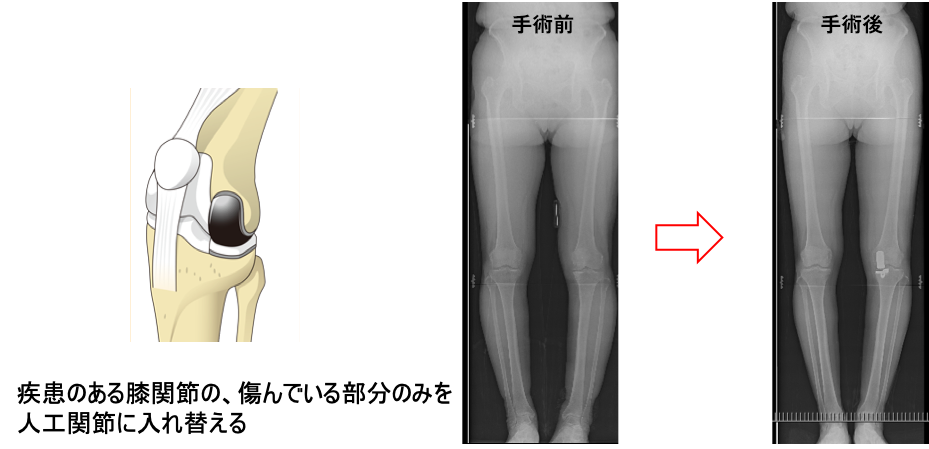

人工膝関節部分置換術(UKA)

部分置換術は、膝関節の傷んでいる部分だけを人工関節に置き換える手術です。多くの人は最初に内側の軟骨がすり減って痛みが出ます。徐々に進行し、関節の片側の軟骨のみがすり減っている場合や、変形性膝関節症の中期~末期の方が対象になります。

人工膝関節部分置換術のメリット

- 全置換術と比べ、皮膚切開が小さい

- 手術中の出血が少ない

- 手術後の腫れが軽い

- 膝の靭帯が温存できる

- 深部感覚が残る(自分の膝の感覚が生かせる)

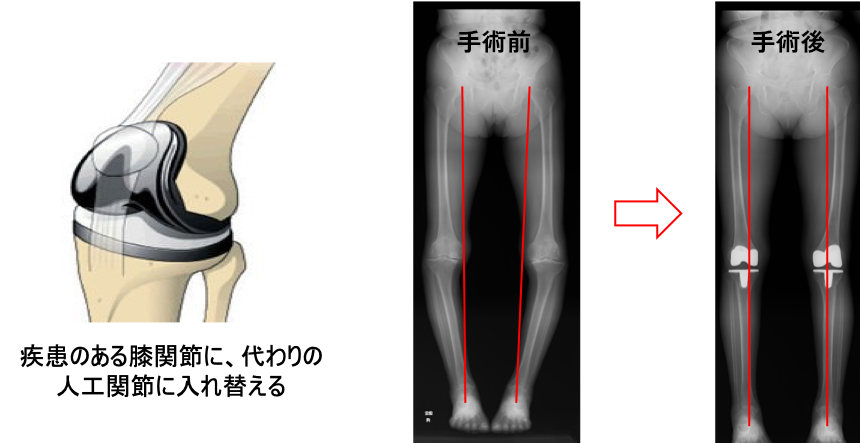

人工膝関節全置換術(TKA)

関節の痛みや変形がさらに進行している場合は、TKAの適用となります。TKAは関節の痛みの原因となっているすべての部分を取り除くため、他の治療法と比べると「痛みを取る」効果が大きいのが特徴です。また、人工関節自体の性能が以前と比べると格段に良くなっているため、その効果がさらに長く続くといわれています。そのため、日常の動作が楽になることが期待できます。

こんな人に

- 関節軟骨がすり減って、骨にまで影響が出ている人

- 60歳以上の人

効果

- 変形がひどくても手術ができる

- 痛みを完全に取り去ることが可能

- 入院期間が比較的短い(1ヶ月前後)

- 手術後1〜2週間程度で歩けるように

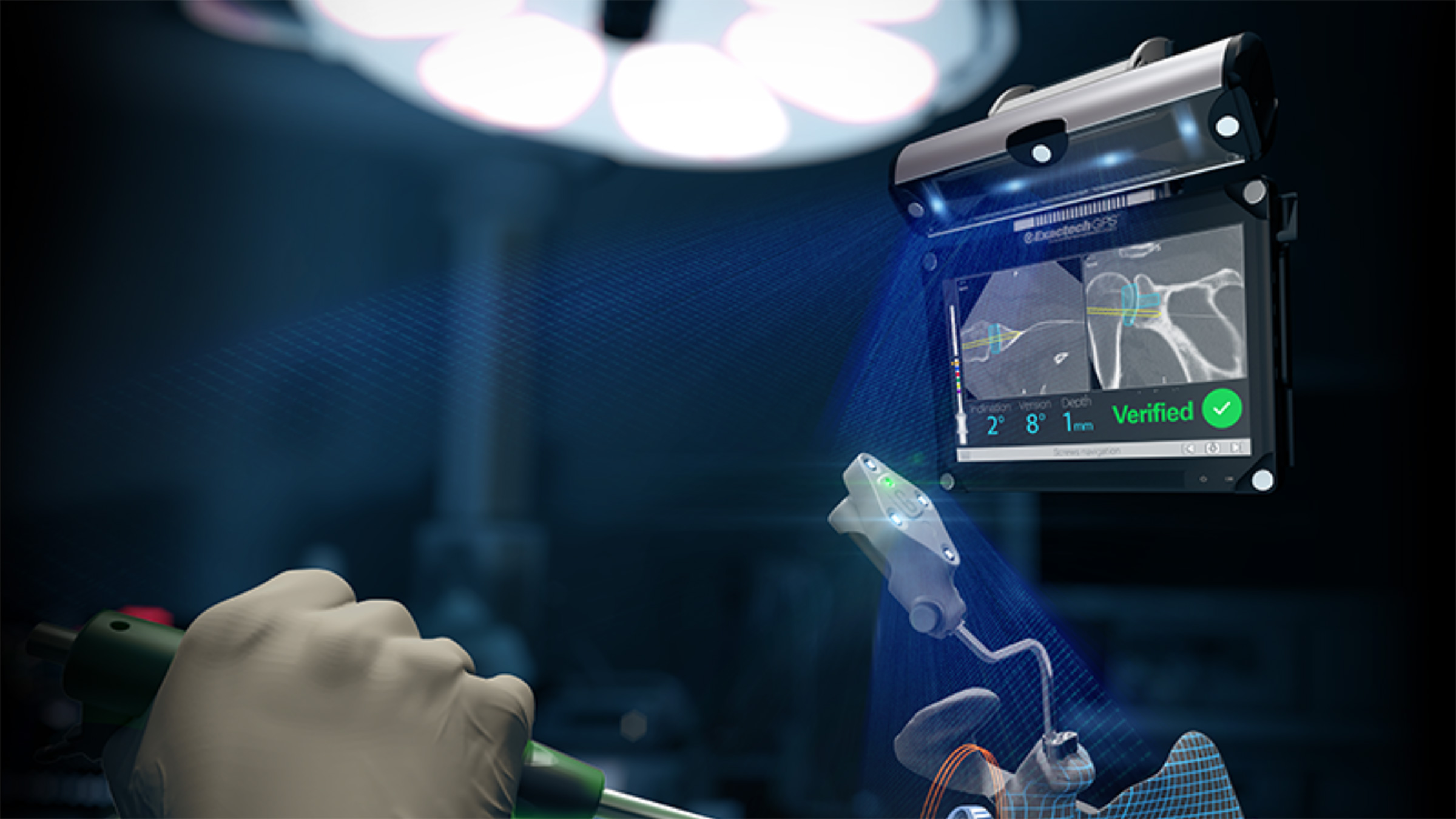

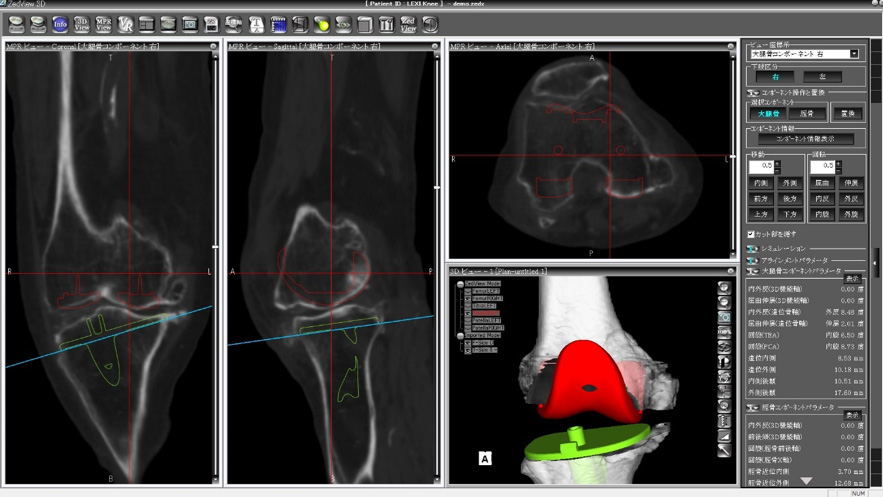

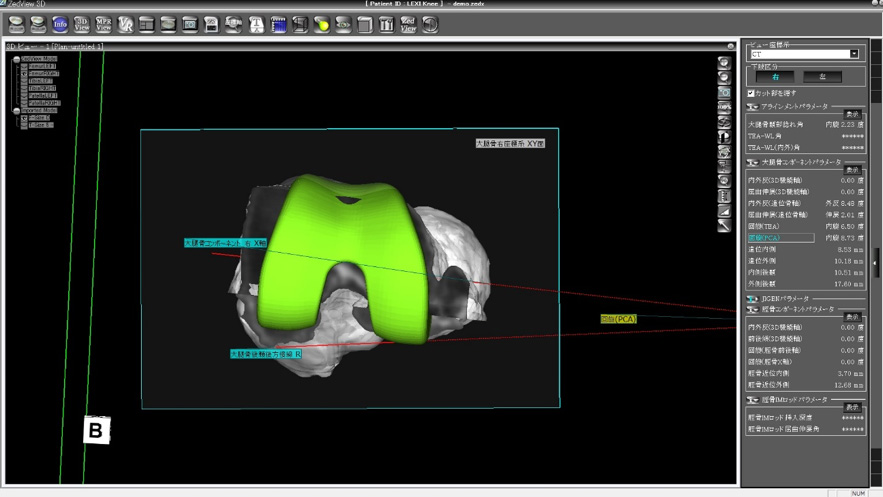

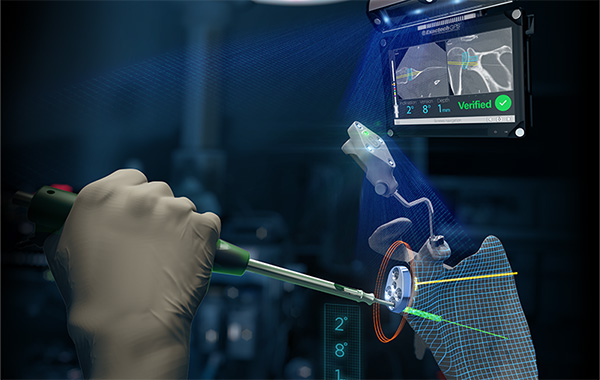

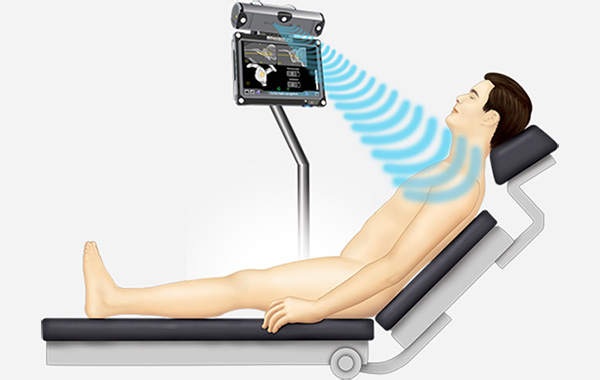

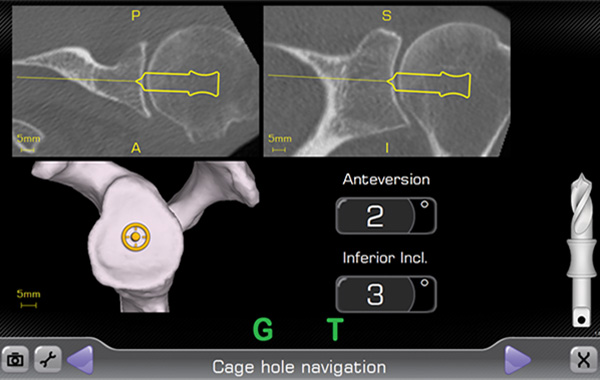

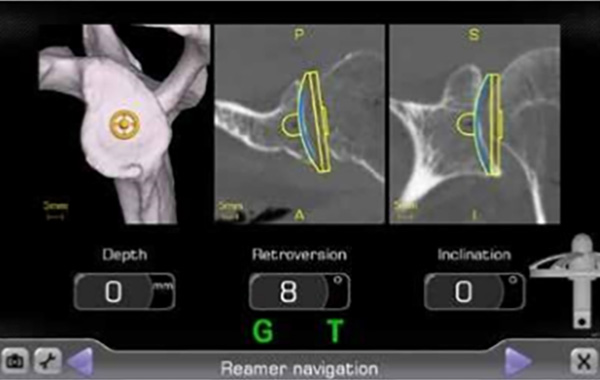

コンピューター支援を用いた手術

症例毎にCT画像より緻密な3次元モデルを構築し、コンピューター支援を用いて設置位置、骨切り量、骨切り位置を3次元的に設定して計画を立てます。

正確でより安全な手術によって患者さんの QOL(生活の質)向上が、期待されます。

高齢化に伴う介護予防・高齢者のQOL向上に、更なる普及が期待される人工膝関節置換術

人工膝関節置換術は、変形性関節症をはじめとする膝の痛みに対する治療のために行う手術です。関節の継続的な痛みは要介護状態になってしまうきっかけとなるため、高齢化社会では特に対策が重要視されています。

人工膝関節手術の件数は、年々増加傾向にあり、約10年間でおよそ2倍に増えています。しかしながら、国内での変形性膝関節症患者数は、自覚症状を有する患者数で約1000万人、潜在的な患者数 (X線診断による患者数)で約3000万人と推定されています。

手術による体への負担が減り、少しでも受けやすい手術へと進化していくことが、人工膝関節置換術の普及に繋がります。

肩関節外科

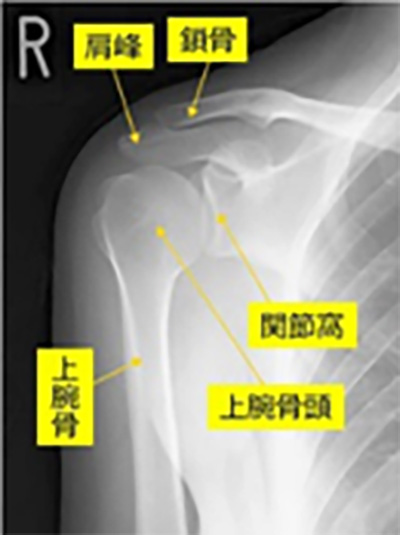

人工骨頭置換術

肩関節の上腕骨頭だけを入れ替えます。人工骨頭に入れ替えることで、痛みを取り除く効果が期待できます。

人工骨頭は金属やセラミックでできていて、患者さんの年齢や骨の形状、質によって、骨セメントを用いて固定する場合と骨セメントを使用せずに直接骨に固定する場合とがあります。

もともと痛みはあっても肩があがる方の場合、人工骨頭置換術でも可動域の改善が見込まれます。しかし、肩の痛みがあり腕があがらない方の場合、人工骨頭置換術で症状の改善の見込みは低いと思われます。

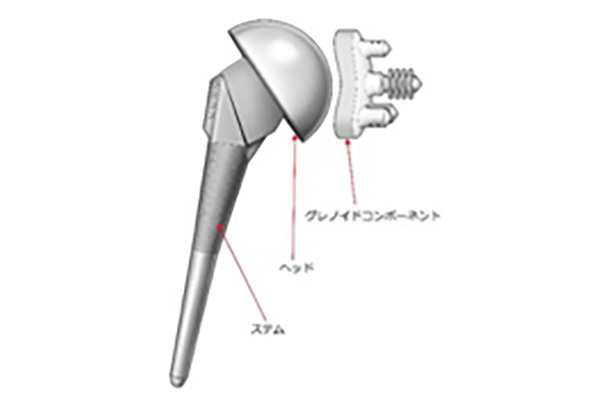

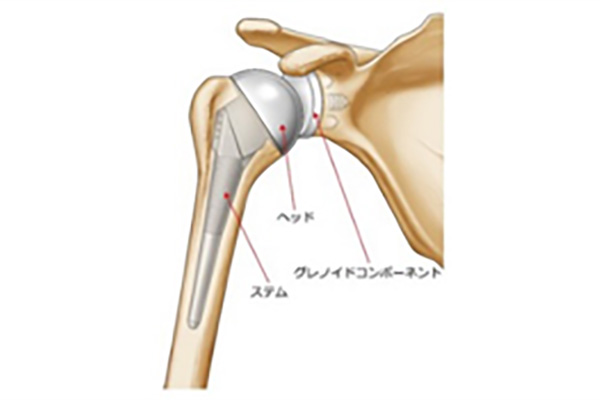

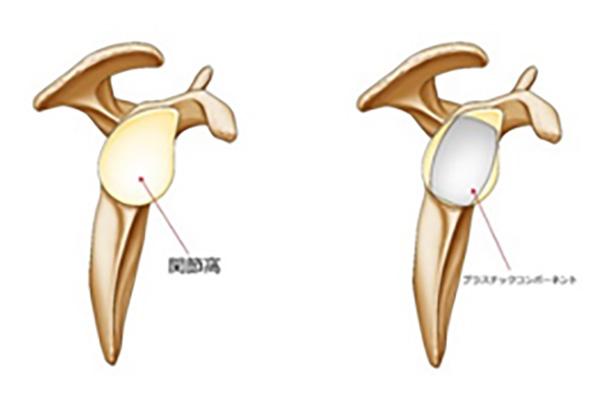

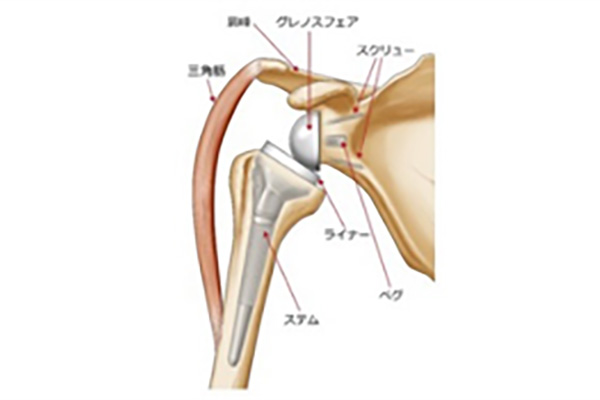

人工関節置換術(TSA)

人工関節置換術は、イラストのような器具を、肩の肩甲骨と上腕骨に挿入します。変形した上腕骨に金属のボール(ヘッド)と芯棒(ステム)を、肩甲骨にある関節窩にプラスチックの受け皿(グレノイドコンポーネント)を設置します。プラスチックの受け皿は一般的には骨セメントという接着剤で固定します。

(左)挿入前/(右)挿入後

上腕骨頭に丸みがあり、関節窩と上腕骨頭にすきまがあります。

上腕骨の変形が強い所見がみられます。上腕骨頭の丸みがなくなっています。

上腕骨の変形した骨頭を切除し、肩甲骨にもプラスチックの受け皿が入っています。

人工関節置換術後の予後

受け皿のプラスチックが数年で緩む、つまり肩甲骨からプラスチックがずれる・外れるために、痛みが再発することがあります。そのため、人工関節置換術の予後はあまりよくないと言われていました。

しかし、近年は医学の発展により、人工関節がよく施行されている国外施設(アメリカやフランスなど)では緩みの頻度は低くなってきていると報告されています。日本では肩人工関節置換術後10年以上の治療成績の報告はなされていないため、どれくらい人工関節が長持ちするかは主治医と話をすることをおすすめします。

術後特有の合併症

①感染、化膿

人工関節は人体にとっては異物です。術早期からおこることもありますし、経過良好でも身体の免疫力が低下して、細菌が人工関節周囲に侵入して、化膿がおこることがあります。肩が腫れる、熱が続く、突如として強い痛みが出る場合などは、感染がおこっている可能性があります。手術中に医師は感染予防のために抗生剤の点滴をしたり、術中に洗浄したりして、細菌がいつかないように努めます。しかし、感染はおこりうる合併症です。

②神経障害

人工関節置換術では器械を的確に設置するために、筋肉をよけ、関節の靭帯を切除します。そうした操作の際に腕の牽引などで一過性の神経障害(手のしびれ、数日は肘が曲げにくい)がおこる可能性があります。

③人工関節の緩み

前述のとおり、人工関節は時間の経過とともに器械が緩んでくること(ぐらぐらと動く)があります。

これは、歯のインプラントや詰め物でもすり減ってくることと同じです。使うことで、器械は摩耗(すり減る)するためです。

合併症への対策

「感染、化膿」「人工関節の緩み」に関しては、程度によって再手術が必要となる場合があります。

感染では、抗生剤の点滴や手術にて体内を洗浄します。しかし、それでも感染が収まらず、程度によっては一気に人工関節を抜去しなければならない場合があります。

人工関節が緩んだ場合、関節窩(肩甲骨の受け皿)はプラスチックの受け皿をいれたことで骨が少なくなっているため、受け皿を再度置換するのは非常に困難です。そのために最終的には器械を入れ替えるにしても上腕骨に金属のボールと芯棒(ヘッドとステム)を再置換するだけになることが多いです。

再手術は非常に難しい手術のため、主治医の先生とよく相談する必要があります。

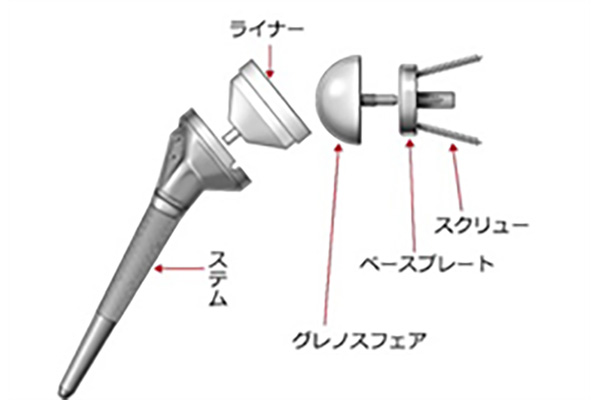

リバース型肩人工関節置換術(RSA)

どうしても肩があがらない方への

新しい治療方法

2014年4月から国内での使用が認可された、リバース型人工関節置換術が効果的という報告があります。このリバース型人工関節はヨーロッパでは1990年代から、アメリカでは2004年から使用が開始された方法です。

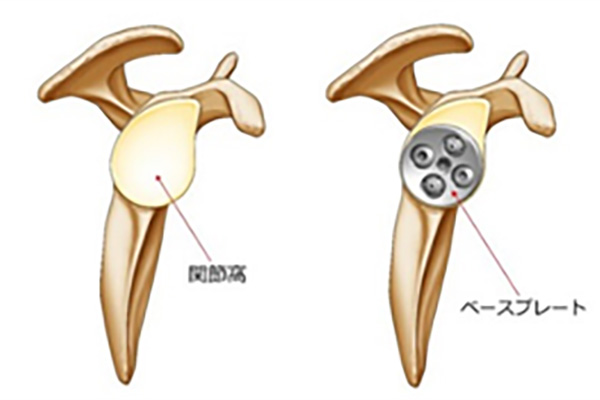

リバース型人工関節置換術(反転型人工関節置換術)はイラストのような器具を、肩の肩甲骨と上腕骨に挿入します。変形した上腕骨にプラスチックの受け皿(ライナー)とステムを、肩甲骨の関節窩に金属のボール(グレノスフェア)とベースプレートを設置します。ベースプレートは金属のスクリューで固定します。

(右)ベースプレートが肩甲骨関節窩に挿入された状態

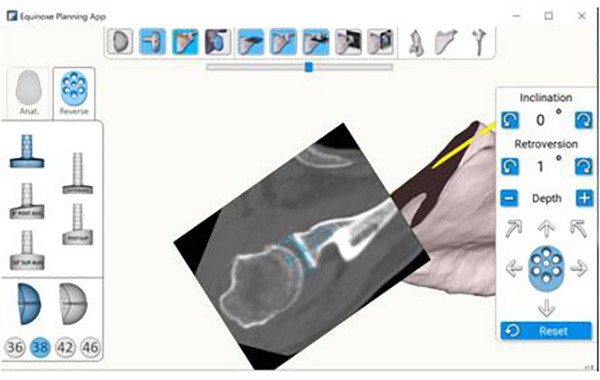

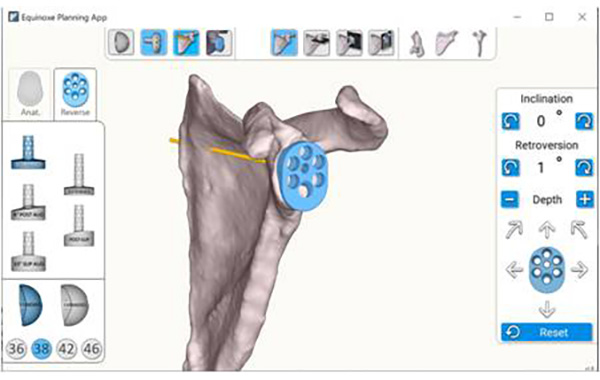

ナビゲーションシステムを用いた

全人工肩関節置換術

全人工肩関節置換術において、

より正確な設置を目指し

ナビゲーションシステムを

導入しています。

当院では正確な人工関節の設置のために、ナビゲーションシステムを用いた全人工肩関節置換術を行っています。正確に人工関節を設置することは、手術の合併症を最小限に抑え、人工関節が長持ちすることにもつながります。

関節鏡下手術

手術創が小さく術後の回復も早いなどメリットが多く、高齢者でも負担が少ない手術方法です。4~5ヵ所ほどの孔から内視鏡や手術器具を挿入します。

関節鏡下手術のメリットは?

- 最小侵襲手術(創が小さい手術)なので、手術中の出血が微量

- 最小侵襲手術なので、健康で問題のない筋肉組織まで傷つけない

- 創が小さいので、手術後の創痕が目立たない

- 装具による固定期間が短い

- 術後の回復が早いので、リハビリの早期開始、早期退院、早期社会復帰が可能

- 高齢者の方でも負担が少ない

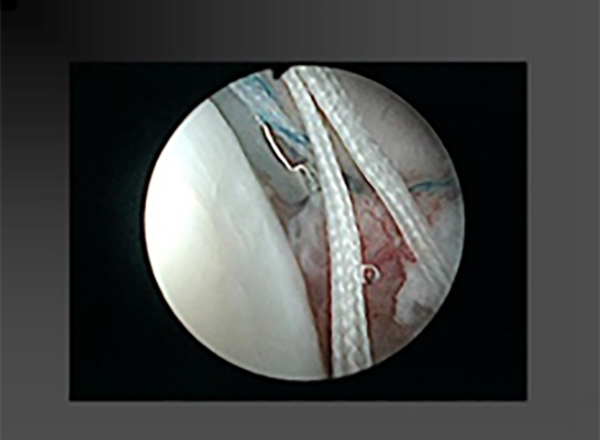

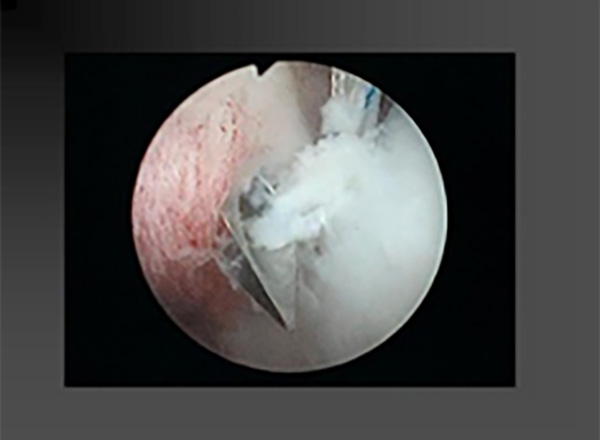

関節鏡下腱板修復術

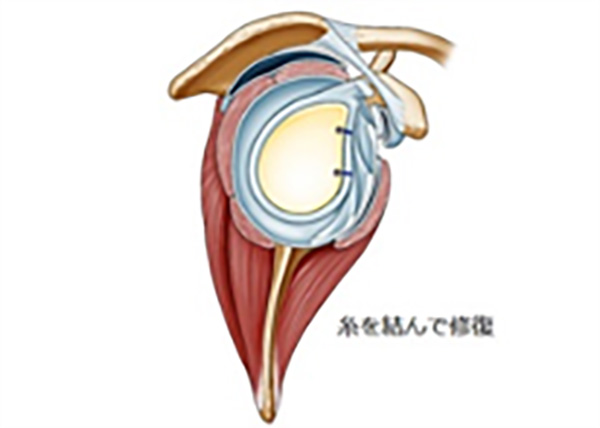

関節唇損傷

関節鏡を用い、糸つきビスを使って治します。

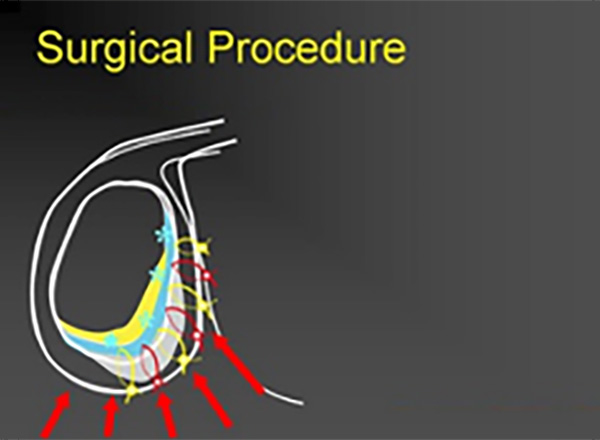

関節鏡下バンカート修復術・脱臼制動術

1. 関節唇靭帯複合体を完全に関節窩から剥がす

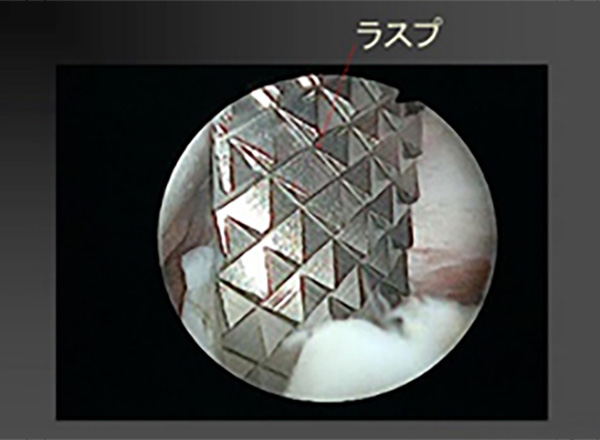

関節唇靭帯複合体を完全に関節窩から剥離します。ラスプという器械で剥がします。この剥がし方が、手術の成否をきめると言えます。

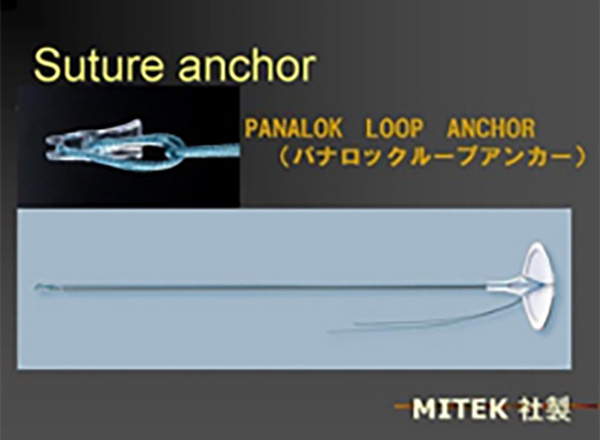

2. アンカーを関節窩に打ち込む

アンカーという糸つきのビスを関節窩に打ち込みます。当院では骨性バンカートやコンタクトスポーツ選手に対して、アンカーの糸を1本増やして、2本の糸のついたアンカーを2本、ないし3本関節窩に打ち込んで剥がれた靭帯を修復します(Dual suture法)。アンカーの先は骨の中にはいり、ひっかかりますので、糸を引っ張っても簡単には抜けない仕組みです。

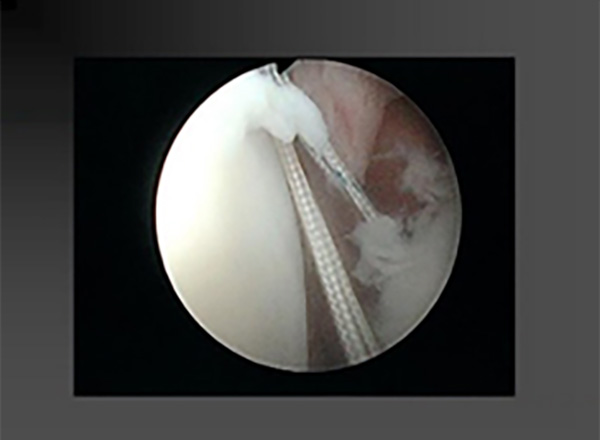

3. 剥離した関節唇靭帯複合体を縫い合わせる

糸を関節唇、靭帯複合体に厚くかけ、剥離した関節唇靭帯複合体をもちあげあげながら、縫い合わせます。

関節鏡下ではsliding knotという縫い方でおこないます。この症例は骨性バンカートの方で、骨に糸をとおす必要があるため、きり状の器械(スーチャーグラスパー)で骨をつきさしてから、糸を骨にとおします。

外来診察スケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 受付11時まで | 益崎 永田 | 益崎 今村 | 永田 | 栫(予約のみ) 大西 | 栫(予約のみ) 今村 | 第1:栫 第2:今村 第3:永田 第4:大西 第5:大西 |

| 脊椎外来 | ||||||

| 午後 受付17時まで | 栫(予約のみ) 15時~ | 益崎 | 益崎 | 栫(予約のみ) | 今村 | 大西 手術の場合 休診 |

| 当番医 | 第2・4 脊椎外来 | 瀬戸口 | ||||

| 当番医 |

- 予約日以外は学会出張や緊急手術などの理由に休診となる場合があります。当日の担当医につきましては来院前に中央クリニック受付までお問合せ頂いた方が確実です。

- 脊椎外来医師は週替わりとなります。

- 午前受付は11:00まで/午後受付は17:00まで

各医師の専門について

今村

◎膝関節

○股関節

大西

◎整形

瀬戸口

◎リウマチ

栫

◎肩関節

◎スポーツ整形

○肘関節

永田

◎外傷

◎股関節

○膝関節

益崎

◎手の外科

脊椎外来

◎脊椎

医師紹介

整形外科部長

今村 勝行

- 日本整形外科学会専門医

- 日本人工関節学会認定医

- 医学博士

経歴

- 平成13年

川崎医科大学医学部 卒業 - 平成15年

鹿児島大学医学付属病院整形外科 医員 - 平成15年

鹿児島大学大学院 客員研究員 - 平成28年

阪和第2泉北病院 阪和人工関節センター 留学 - 平成29年

鹿児島大学医学部 歯学部付属病院 整形・運動機能センター 医員 - 平成31年

鹿児島大学大学院 医療関節材料開発講座 客員准教授 - 令和元年

鹿児島大学医学部 歯学部付属病院 整形・運動機能センター 助教

所属学会

- 日本整形外科学会

- 日本人工関節学会

- 日本股関節学会

- 日本関節鏡・膝・スポーツ学会

受賞歴

- Australian and New Zealand Bone and Mineral Society (ANZBMR)Travel Award

- 平成25年 整形災害外科研究助成財団 旭化成ファーマ賞

- 第29回 日本整形外科学会基礎学術集会 一般口演の部 優秀賞

整形外科部長

栫 博則

- 日本整形外科学会専門医

- 日本体育協会公認スポーツドクター

- 日本整形外科学会公認スポーツドクター

- 医学博士

経歴

- 平成8年

鹿児島大学医学部 卒業 - 平成8年

鹿児島大学医学付属病院整形外科 医員 - 平成19年

船橋整形外科 スポーツ医学センター 留学 - 平成20年

鹿児島大学医学部・歯学部付属病院 整形・運動機能センター 医員 - 平成22年

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 整形外科学 助教 - 平成23年

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 整形外科学 診療講師 - 平成30年

鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 講師

所属学会

- 日本整形外科学会

- 日本肩関節学会

- 日本整形外科スポーツ医学会

- 日本関節鏡・膝・スポーツ学会

受賞歴

- ANZBMS 22nd Annual Scientific Meeting Plenary Poster賞

- 第21回 日本軟骨代謝学会賞

整形外科部長

永田 政仁

- 日本整形外科学会専門医

経歴

- 平成15年

鹿児島大学医学部 卒業 - 平成16年

鹿児島赤十字病院 - 平成17年

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 整形・運動機能センター 医員 - 平成17年

社団法人鹿児島共済会南風病院麻酔科 - 平成18年

医療法人義順顕彰会田上病院整形外科 - 平成19年

曽於郡医師会立病院整形外科 - 平成20年

今給黎総合病院整形外科 - 平成21年

社団法人鹿児島共済会南風病院整形外科 - 平成22年

済生会川内病院整形外科 - 平成23年

整形外科前原病院 - 平成26年

鹿児島市立病院 整形外科医長 - 平成29年

曽於医師会立病院 副院長

所属学会

- 日本整形外科学会

- 日本骨折治療学会

- 日本人工関節学会

非常勤医師

益崎 浩一郎

- 日本整形外科学会専門医

経歴

- 平成12年 獨協医科大学 卒業

- 平成12年 獨協医科大学 整形外科

- 平成20年 益崎整形外科

所属学会

- 日本整形外科学会

- 日本手の外科学会

- 日本肘関節学会

非常勤医師

瀬戸口 啓夫

- 日本整形外科学会専門医

- 日本整形外科学会専門医

- 日本整形外科学会認定リウマチ医

- 日本リウマチ学会認定リウマチ医

- 日本人工関節学会認定医

- 医学博士

経歴

- 平成6年

鹿児島大学医学部 卒業 - 平成6年

鹿児島大学医学部付属病院 - 平成15年

ケンブリッジ大学 留学 - 平成17年

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 整形外科学 医員 - 平成18年

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 整形外科学 助手 - 平成20年

鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 助教 - 平成23年

鹿児島大学大学院 近未来運動器医療創生学講座 特任准教授 - 平成30年

鹿児島大学大学院 整形外科学 講師 - 平成30年

鹿児島大学大学院 医療関節材料開発講座 特任准教授 - 令和2年

鹿児島赤十字病院 第2整形外科部長

所属学会

- 日本整形外科学会

- 日本股関節学会

- 日本リウマチ医学会

- 日本人工関節学会